Un recente articolo di Roberta Carlini suggerisce fin dal titolo che l’uscita dall’euro può essere pensata ed attuata solo da destra, argomentando la tesi col dire che, se all’inizio dell’unione monetaria qualche borbottio si era fatto sentire anche a sinistra, ormai il discorso anti-euro è decisamente egemonizzato dalle formazioni politiche di area opposta. Ma questa, mi spiace dirlo, non è una notizia. La vera notizia è piuttosto che, dopo decenni di inebetita accettazione della moneta unica, anche all’interno della sinistra qualcuno comincia a proporre di consegnare l’euro alle nostalgiche raccolte dei numismatici. Ne parla la sinistra francese, con dovizia di argomenti. Ne parla, con la serietà di chi vive momenti drammatici, la stessa Syriza. Ne discute addirittura anche la Linke, e addirittura grazie ad uno dei suoi padri nobili: proprio quell’Oskar Lafontaine che aveva salutato positivamente la nascita della nuova moneta. E, qui da noi, nell’imminente congresso di Rifondazione Comunista si discuterà un emendamento che propone l’uscita dall’euro, legandola al progetto di una soluzione tendenzialmente socialista della crisi italiana. La vera notizia, quindi è che si delinea finalmente un’uscita a sinistra dall’euro. E che questa proposta è talmente sensata che anche chi vi si oppone, immaginando improbabili terze vie, è costretto a riconoscere, il carattere nefasto della moneta unica, mentre chi pure continua, come Christian Marazzi, a vedere un futuro per l’euro come moneta comune accanto alle monete nazionali, deve ormai dire con una certa nettezza che l’euro è la quintessenza del monetarismo, che esso non è assolutamente riformabile e che ci si deve attrezzare a gestirne l’inevitabile e “naturale” rottura. Eppure, nonostante le discussioni in corso, le dure critiche, le continue conferme fattuali del ruolo dell’euro nell’acuire automaticamente le divergenze tra le economie europee e tra le classi tutto ciò non si traduce ancora in una condivisa proposta di uscita (magari prudente, magari graduale) dal meccanismo della moneta unica. Perché? Obiezioni abituali all’idea dell’uscita I motivi sono molti, e profondi. E non sono soltanto quelli che si manifestano nelle affermazioni più abituali: “ i rischi dell’uscita sono eccessivi”, “la svalutazione non risolve tutto”, “il neoliberismo non si identifica solo con l’euro”. E, in ogni caso, “non si può proporre ciò che propone la destra”. Affermazioni a cui si può rispondere ricordando che se uscendo si rischia, restando si è certi di finire nel baratro. Che le risorse per impostare le vere soluzioni dei problemi italiani non potranno essere reperite fintanto che un Paese in deficit commerciale come il nostro avrà la stessa moneta di un Paese in surplus. Che l’euro è la più forte delle politiche neoliberiste perché fa apparire l’attacco al welfare e ai salari non come il frutto di una scelta ma come una necessità “naturale”. E infine che non è vero che la destra (italiana) propone l’exit: essa per ora annusa l’aria, dice e non dice, lancia qualche ballon d’essai. Ci da ancora un po’di tempo, quindi, per proporre la nostra versione dell’inevitabile uscita. E per rammentarci che sempre, quando vogliono realmente uscire dalla crisi del capitalismo, destra e sinistra tendono inevitabilmente ad occupare spazi contigui perché entrambe devono conquistare, per vincere, le classi che dalla crisi sono più colpite. La destra non si è mai vergognata di appropriarsi delle parole d’ordine della parte avversa, facendone poi un uso alquanto…originale. Perché dovrebbe vergognarsene la sinistra, soprattutto quando quelle parole d’ordine appaiono di destra solo perché la stessa sinistra radicale, rincitrullita dal liberoscambismo, non le ha fatte proprie per tempo, mentre invece sono chiaramente coerenti con quanto scritto sulle vecchie e gloriose bandiere della sinistra stessa: controllo democratico della finanza, investimenti pubblici diretti, stato sociale, sovranità popolare? Eppure non si riesce a farlo. Per il persistere di orientamenti politici e culturali magari nobili, ma ormai controproducenti. Ma anche per motivi molto più prosaici. Cominciamo dai primi.

Un recente articolo di Roberta Carlini suggerisce fin dal titolo che l’uscita dall’euro può essere pensata ed attuata solo da destra, argomentando la tesi col dire che, se all’inizio dell’unione monetaria qualche borbottio si era fatto sentire anche a sinistra, ormai il discorso anti-euro è decisamente egemonizzato dalle formazioni politiche di area opposta. Ma questa, mi spiace dirlo, non è una notizia. La vera notizia è piuttosto che, dopo decenni di inebetita accettazione della moneta unica, anche all’interno della sinistra qualcuno comincia a proporre di consegnare l’euro alle nostalgiche raccolte dei numismatici. Ne parla la sinistra francese, con dovizia di argomenti. Ne parla, con la serietà di chi vive momenti drammatici, la stessa Syriza. Ne discute addirittura anche la Linke, e addirittura grazie ad uno dei suoi padri nobili: proprio quell’Oskar Lafontaine che aveva salutato positivamente la nascita della nuova moneta. E, qui da noi, nell’imminente congresso di Rifondazione Comunista si discuterà un emendamento che propone l’uscita dall’euro, legandola al progetto di una soluzione tendenzialmente socialista della crisi italiana. La vera notizia, quindi è che si delinea finalmente un’uscita a sinistra dall’euro. E che questa proposta è talmente sensata che anche chi vi si oppone, immaginando improbabili terze vie, è costretto a riconoscere, il carattere nefasto della moneta unica, mentre chi pure continua, come Christian Marazzi, a vedere un futuro per l’euro come moneta comune accanto alle monete nazionali, deve ormai dire con una certa nettezza che l’euro è la quintessenza del monetarismo, che esso non è assolutamente riformabile e che ci si deve attrezzare a gestirne l’inevitabile e “naturale” rottura. Eppure, nonostante le discussioni in corso, le dure critiche, le continue conferme fattuali del ruolo dell’euro nell’acuire automaticamente le divergenze tra le economie europee e tra le classi tutto ciò non si traduce ancora in una condivisa proposta di uscita (magari prudente, magari graduale) dal meccanismo della moneta unica. Perché? Obiezioni abituali all’idea dell’uscita I motivi sono molti, e profondi. E non sono soltanto quelli che si manifestano nelle affermazioni più abituali: “ i rischi dell’uscita sono eccessivi”, “la svalutazione non risolve tutto”, “il neoliberismo non si identifica solo con l’euro”. E, in ogni caso, “non si può proporre ciò che propone la destra”. Affermazioni a cui si può rispondere ricordando che se uscendo si rischia, restando si è certi di finire nel baratro. Che le risorse per impostare le vere soluzioni dei problemi italiani non potranno essere reperite fintanto che un Paese in deficit commerciale come il nostro avrà la stessa moneta di un Paese in surplus. Che l’euro è la più forte delle politiche neoliberiste perché fa apparire l’attacco al welfare e ai salari non come il frutto di una scelta ma come una necessità “naturale”. E infine che non è vero che la destra (italiana) propone l’exit: essa per ora annusa l’aria, dice e non dice, lancia qualche ballon d’essai. Ci da ancora un po’di tempo, quindi, per proporre la nostra versione dell’inevitabile uscita. E per rammentarci che sempre, quando vogliono realmente uscire dalla crisi del capitalismo, destra e sinistra tendono inevitabilmente ad occupare spazi contigui perché entrambe devono conquistare, per vincere, le classi che dalla crisi sono più colpite. La destra non si è mai vergognata di appropriarsi delle parole d’ordine della parte avversa, facendone poi un uso alquanto…originale. Perché dovrebbe vergognarsene la sinistra, soprattutto quando quelle parole d’ordine appaiono di destra solo perché la stessa sinistra radicale, rincitrullita dal liberoscambismo, non le ha fatte proprie per tempo, mentre invece sono chiaramente coerenti con quanto scritto sulle vecchie e gloriose bandiere della sinistra stessa: controllo democratico della finanza, investimenti pubblici diretti, stato sociale, sovranità popolare? Eppure non si riesce a farlo. Per il persistere di orientamenti politici e culturali magari nobili, ma ormai controproducenti. Ma anche per motivi molto più prosaici. Cominciamo dai primi. L’Europa non è uno spazio ottimale L’Europa, si dice, è l’unità territoriale minima per rendere efficace qualunque tipo di politica economica, e di politica tout court. Nel mondo contemporaneo, in cui si muovono giganti come gli Usa e i Brics, ogni entità politica più piccola dell’Unione europea sarebbe incapace di fare alcunché. Nel gergo di noialtri comunisti questa tesi viene in genere riformulata così: poiché il “livello” del capitale è ormai continentale (in quanto la produzione è integrata su scala europea) il “livello” della lotta di classe non può che essere continentale anch’esso: questo è l’unico modo per controllare, almeno potenzialmente, catene del valore che ormai si estendono “dal Manzanarre al Reno”, e oltre. Tesi, queste, non peregrine. In effetti l’Europa sarebbe davvero uno spazio economico-politico ottimale, così come sarebbe davvero opportuno poter agire dentro confini talmente ampi da contenere – e quindi controllare – le reti di produzione volutamente frammentate dal capitalismo. Ma il condizionale, qui, è davvero d’obbligo. L’Unione europea sarebbe uno spazio politico ottimale, ma non lo è , semplicemente perché è uno spazio che, proprio grazie all’euro, non consente nessun’ altra politica che non sia quella funzionale alle necessità di accumulazione del capitale. E’ uno spazio che non dà scelte, e che quindi consente solo politiche antipopolari. L’Unione europea non espande la sovranità popolare, non le consente di agire su scala più vasta, ma semplicemente la elimina: in basso assegnando agli Stati nazionali (ad eccezione dello Stato dominante, quello tedesco) il mero compito di disciplinare i lavoratori e di trasferirne i risparmi verso il capitale finanziario; in alto, sostituendo la sovranità sulla moneta con la sovranità della moneta (che è peraltro una moneta analoga a quella dello Stato dominante). Quindi purtroppo l’idea di utilizzare lo spazio europeo per una politica di più ampio raggio non è realisticamente proponibile. Purtroppo bisogna ripiegare, ma non già su uno spazio esclusivamente nazionale, bensì su poli internazionali meno estesi dell’Unione europea (quale potrebbe essere il polo sudeuropeo) ma forse più capaci di proiezione esterna (verso l’area mediterranea, il Medio oriente ed i Brics) perché non più vincolati ad una moneta rigida come l’euro, che fa temere ad ogni potenziale alleato il rischio di finire strangolato da un debito inestinguibile. E capaci, su questa base, non già di tagliare le reti produttive che li legano al resto d’Europa, ma di gestirle in maniera maggiormente negoziata. Purtroppo chi vuole costruire un vero Stato democratico europeo deve prima distruggere il semi-Stato attuale. Perché non ci sentiamo nazione? Non sono pochi gli europeisti di sinistra disposti a condividere, in tutto o in parte, quanto ho appena scritto. Ma subito dopo si fermano, atterriti da un ostacolo insormontabile: “non possiamo certo tornare al nazionalismo!”, “non possiamo certo isolarci dal mondo!”, e così via. Entra in gioco, qui, un caratteristica profonda della cultura del nostro Paese, ossia la persistente difficoltà dell’Italia a pensarsi come nazione. Difficoltà comprensibile: la Repubblica democratica nasce proprio sulle ceneri di una velleitaria avventura nazionalista; lo sviluppo postbellico e l’improvviso benessere goduto dal Paese sono stati vissuti anche come effetto dell’apertura della nostra economia al mercato mondiale. Decisamente dipendente dall’estero per capacità militare, per fonti energetiche e materie prime, l’Italia si è volontariamente legata, come socio minore, all’alleanza atlantica ed ha fatto a lungo di necessità virtù, deponendo (per fortuna) ogni forma di sciovinismo, ed individuando sempre negli organismi internazionali la principale sede di decisione. L’universalismo cattolico ed una versione sempre più soft dell’internazionalismo comunista hanno certamente rafforzato questa attitudine, il cui esito più concreto ed importante è stato individuato proprio nell’Unione europea, e nell’euro stesso. Sulla base di questa collocazione geopolitica subalterna e delle culture che l’hanno, ad un tempo, mascherata ed illusoriamente nobilitata, sono da noi attecchite ideologie che altrove hanno avuto assai minore fortuna: la diffusa convinzione che lo Stato nazionale non conti più nulla; la pretesa che esso possa essere felicemente superato dalle istanze sovranazionali e dall’autonomia del “sociale”; il globalismo che immagina un mondo piatto, privo di confini, dove gli scontri tra blocchi economico-politici sono soltanto un evitabile incidente di percorso; l’idea, infine, che siccome noi non ci comportiamo veramente come nazione nemmeno gli altri debbano farlo: da ciò la persistente illusione sul fatto che “alla fine” la Germania ed i suoi diretti satelliti rinunceranno alla loro gretta strategia mercantilistica e nazionalistica a favore dei nobili ideali del “mondo interconnesso”. Tutto questo insistente chiacchiericcio viene oggi soverchiato dal fragore della crisi, che mostra la vera natura dell’Unione europea, la persistente importanza degli Stati forti nel gestire le gravissime turbolenze economiche, l’emergere di gravi conflitti trai diversi blocchi mondiali. E, soprattutto, l’esaurimento della rendita di posizione che aveva consentito all’Italia di progredire dal punto di vista sia economico che sociale pur nel contesto di una subordinazione geopolitica. E proprio questo è il punto: se la collocazione atlantica ci ha consentito, in passato, di situarci comunque in un’area economica espansiva (anche se ultimamente trainata solo dalla droga finanziaria), oggi questo non è più possibile. Anche l’idea di allontanarci dal rigorismo tedesco per beneficiare del “keynesismo” americano è illusoria: sia perché questo “keynesismo” è in realtà una bolla gigantesca, sia perché la strategia fondamentale degli Stati uniti è quella dell’estensione del più integrale liberoscambismo a tutta l’Europa (unita o meno), è quella della completa demolizione dei limiti posti al movimento dei capitali, e quindi cozza con le esigenze di un Paese come il nostro che, per ricostruire una base produttiva distrutta da decenni di rapine berlusconiane e di svendite prodiane, ha bisogno proprio di rendersi il più possibile autonomo dal capitale finanziario mondiale, di regolarne i movimenti, di riconquistare una capacità di manovra pubblica. Una scelta difficile L’Italia deve quindi riconoscere che non può più identificarsi senza riserve nelle istituzioni del capitalismo atlantico, ed in particolare nell’euro, pena il proprio crescente immiserimento. E che quindi deve costruire, insieme ad altri, un’autonoma posizione internazionale (di potenziale raccordo tra Nord e Sud, Ovest e d Est) come condizione di un’autonoma strategia di crescita civile interna. La difficoltà nel liberarsi dell’euro e nell’immaginarsi senza Unione europea non è che il sintomo, a mio avviso, della sorda percezione e della subitanea rimozione di questo problema epocale, la cui soluzione imporrebbe una decisa e difficile cesura con la cultura politica e con la prassi della sinistra italiana, anche della parte migliore di essa. Difficile ma non impossibile. Se solo si diradasse la nebbia globalista in cui siamo immersi si vedrebbe che, dalla Comune di Parigi alla guerra antinazista dell’Unione Sovietica, dalla Resistenza italiana alle varianti latinoamericane del socialismo, nessuna grande esperienza di emancipazione sociale ha mancato di riferirsi in qualche modo alla nazione. Si vedrebbe che quando il comando del capitale si presenta anche come distruzione o indebolimento dello Stato nazionale, la difesa dello spazio nazionale può essere una forma non di repressione, ma di ripresa della lotta di classe. Si vedrebbe che l’internazionalismo non è – appunto – globalismo, ma patto progressivo tra lavoratori che, avendo riconquistato protagonismo politico nel proprio spazio nazionale, possono proprio per questo costruire uno spazio più ampio, e così resistere in maniera più efficace alle dinamiche del capitalismo mondiale. E la nebbia in cui siamo immersi può essere diradata se le nuove, e peggiori, condizioni sociali imposte dalla crisi sono lette e spiegate da nuove, e migliori, idee sul futuro del Paese.

Rompere l’alleanza tra lavoro e capitale europeista Ma la battaglia ideale non basta. Perché i motivi dell’insano attaccamento all’euro non sono semplicemente culturali, ma, come dicevo, anche molto prosaici. Più che l’attaccamento all’euro conta qui – passatemi l’espressione – la fame di “euri”. Quella del ceto politico PD, che trova linfa e sostegno nell’essere parte integrante del blocco dominante “eurista”. Ma anche quella del ceto sindacale che sopravvive grazie all’indiscussa accettazione della prospettiva europea, che comporta in cambio legittimazione, partecipazione ad enti bilaterali, alla gestione della formazione ed altro. Ma anche quella di una parte delle associazioni civili (e dei movimenti di cui esse sono struttura portante) che pur seguitando a criticare in tutti i modi le idee neoliberiste, accettano senza batter ciglio le pratiche neoliberiste della governance, che implicano riduzione dello Stato, sussidiarietà, e, ovviamente finanziamento diretto (tramite fondi europei) delle associazioni stesse. Ma ciò che più importa è che, purtroppo, la traballante struttura dell’euro è sostenuta soprattutto dallo stesso blocco sociale che sostiene la sinistra, ossia da quei lavoratori della grande industria, del pubblico impiego e delle nuove professioni intellettuali, nonché dai pensionati, che, pur vedendo sempre più minacciata la propria relativa stabilità, temono che le inevitabili difficoltà dell’uscita dall’euro si riversino soprattutto sulle loro spalle. Temono, insomma, più il futuro del presente. Mentre i lavoratori meno stabili ed i microimprenditori (che sono quasi sempre proletari costretti alla partita IVA), in stato di crescente disperazione, temono più l’oggi che il domani ed oscillano tra l’astensione e l’appoggio alla retorica antisistema – ed antieuropea – della destra. Dobbiamo quindi concluderne che i lavoratori cosiddetti garantiti sono gli avversari di oggi? Tutt’altro. Questo è proprio l’atteggiamento della destra, è l’atteggiamento di Grillo (ma non certo di tutto il M5S), che consiste nel mettere i lavoratori gli uni contro gli altri per poi fregarli tutti insieme, distruggendo ogni tipo di struttura sindacale e di autonomia politica. No. Noi dobbiamo ovviamente puntare sull’unità di tutti i lavoratori. Ma dobbiamo anche riconoscere che, in determinati momenti storici, i lavoratori più deprivati sono gli unici capaci di scelte politiche radicali. E che quindi bisogna prendere le mosse proprio dall’organizzazione di questi lavoratori, dall’alleanza tra essi ed una parte delle piccole e medie imprese, dalla definizione di un programma per la rinascita economica e civile del Paese. E che successivamente bisogna, su questa base, riconquistare un rapporto unitario con la parte “forte”, ma in realtà sempre più debole, del lavoro, momentaneamente alleata col grande capitalismo europeista. Anche il lavoro apparentemente stabile, infatti, è e si sente continuamente minacciato di declassamento sociale, e questa sensazione si accrescerà sempre di più. Dobbiamo accompagnarla chiarendo il ruolo negativo dell’euro e la possibilità di un’uscita a sinistra. Ossia di un uscita che non si traduca semplicemente in svalutazione ed inflazione (anche se la svalutazione ci è fisiologicamente necessaria ed anche se l’inflazione non consegue automaticamente, ed in misura proporzionale, alla svalutazione), ma comporti controllo dei capitali e dei prezzi, indicizzazione delle retribuzioni, nazionalizzazione del credito, ripresa della sovranità monetaria, quindi della politica industriale e quindi della stabilità occupazionale. E comporti una rivendicazione della sovranità nazionale come condizione della sovranità popolare, e la rivendicazione di una nuova costruzione europea basata sul coordinamento graduale delle diverse economie, ma soprattutto su motivi più politici che economici: sulla scelta, cioè, di un ruolo di gestione cooperativa e pacifica dei conflitti mondiali. Tutto questo si può fare. In fondo i lavoratori più disperati si rivolgono a destra perché nessuna sinistra ha offerto loro una pur minima speranza. E quelli meno disperati sostengono al momento il grande capitale europeista non solo perché hanno ancora qualcosa da perdere, ma anche perché nessuno ha mai offerto loro un’alternativa credibile. La speranza e l’alternativa potranno essere offerte soltanto da una formazione politica che capisca che “sinistra”, da sola, è una parola vuota che ben può associarsi a corruzione parlamentare, bellicismo, colpevole adesione culturale all’ideologia del più forte. La “sinistra senza aggettivi”, tanto cara a Niki Vendola; combina solo disastri: serve una sinistra che ritrovi gli aggettivi che la legano alle grandi ideologie di emancipazione popolare, al comunismo, al socialismo, allo stesso cattolicesimo sociale. Serve aver chiaro che non si tratta solo di “uscire a sinistra dall’euro”, ma di uscire dalla crisi del Paese con un inizio di strategia socialista. Sette novembre 2013

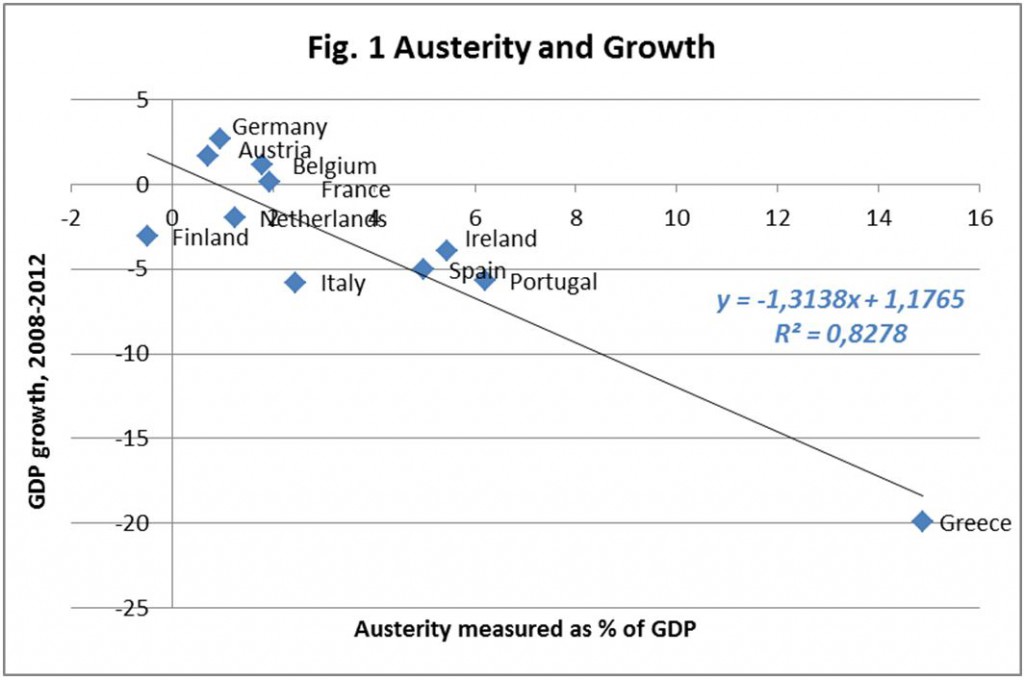

Peccato che poi i debiti vanno pagati e passato il tempo breve della cicala, rimane quello lungo, a volte perpetuo, degli stenti, tutto orientato al pagamento di interessi e capitale. Ed allora la situazione si fa peggiore non solo per i malcapitati debitori, ma per l’intero sistema perché l’unico modo per restituire i debiti è tirare la cinghia. Che significa riduzione dei consumi e a ruota contrazione della produzione, come ci insegna l’austerità ormai assunta come principio guida della gestione di ogni bilancio pubblico.

Peccato che poi i debiti vanno pagati e passato il tempo breve della cicala, rimane quello lungo, a volte perpetuo, degli stenti, tutto orientato al pagamento di interessi e capitale. Ed allora la situazione si fa peggiore non solo per i malcapitati debitori, ma per l’intero sistema perché l’unico modo per restituire i debiti è tirare la cinghia. Che significa riduzione dei consumi e a ruota contrazione della produzione, come ci insegna l’austerità ormai assunta come principio guida della gestione di ogni bilancio pubblico.

Il quarto passo, forse il più difficile, è rappresentato da un totale ripensamento dell’economia pubblica, per compiti, per livelli organizzativi, per formule di funzionamento. Il tutto per farla diventale una triplice area di sicurezza: di garanzia dei bisogni fondamentali per tutti, di tutela dei beni comuni, di lavoro minimo garantito. Tanti i cambiamenti necessari per raggiungere un simile traguardo, ma uno che dobbiamo mettere a fuoco è il bisogno di totale autonomia che significa indipendenza assoluta dell’economia pubblica da quella di mercato. Obiettivo che si raggiunge interrompendo la dipendenza dal gettito fiscale tramite il passaggio dalla tassazione del reddito alla tassazione del tempo. Il tempo è la ricchezza più abbondante che abbiamo, se ciascuno di noi mettesse anche solo un giorno alla settimana, gratuitamente a disposizione della comunità, avremmo così tanto lavoro da non sapere dove metterlo.

Il quarto passo, forse il più difficile, è rappresentato da un totale ripensamento dell’economia pubblica, per compiti, per livelli organizzativi, per formule di funzionamento. Il tutto per farla diventale una triplice area di sicurezza: di garanzia dei bisogni fondamentali per tutti, di tutela dei beni comuni, di lavoro minimo garantito. Tanti i cambiamenti necessari per raggiungere un simile traguardo, ma uno che dobbiamo mettere a fuoco è il bisogno di totale autonomia che significa indipendenza assoluta dell’economia pubblica da quella di mercato. Obiettivo che si raggiunge interrompendo la dipendenza dal gettito fiscale tramite il passaggio dalla tassazione del reddito alla tassazione del tempo. Il tempo è la ricchezza più abbondante che abbiamo, se ciascuno di noi mettesse anche solo un giorno alla settimana, gratuitamente a disposizione della comunità, avremmo così tanto lavoro da non sapere dove metterlo. Non è stata la manifestazione più grande, non ci ha lasciato immagini epiche da tramandare ai posteri e, nemmeno, slogan che passeranno alla storia…eppure, eppure…il corteo del 19 ottobre a Roma ha segnato il passaggio ad una fase nuova. Una massa che non si fa rappresentare, ma che si rappresenta. Una massa che non ascolta dichiarazioni e promesse, ma che si dichiara.Una massa combattiva e pacifica, determinata e multietnica. Una massa consapevolmente in guerra contro l’esistente e più pericolosa per le istituzioni di qualsiasi pubblica ed imbelle dichiarazione di guerra.

Non è stata la manifestazione più grande, non ci ha lasciato immagini epiche da tramandare ai posteri e, nemmeno, slogan che passeranno alla storia…eppure, eppure…il corteo del 19 ottobre a Roma ha segnato il passaggio ad una fase nuova. Una massa che non si fa rappresentare, ma che si rappresenta. Una massa che non ascolta dichiarazioni e promesse, ma che si dichiara.Una massa combattiva e pacifica, determinata e multietnica. Una massa consapevolmente in guerra contro l’esistente e più pericolosa per le istituzioni di qualsiasi pubblica ed imbelle dichiarazione di guerra. La legge di stabilità di Monti nel 2011 ha segnato con tutta probabilità uno spartiacque negli interventi sul sistema pensionistico. Da un lato è intervenuta sull’età di accesso alla pensione portando a compimento un processo iniziato nel 1992 con la riforma Amato, dall’altro ha limitato pesantemente l’indicizzazione delle pensioni.

La legge di stabilità di Monti nel 2011 ha segnato con tutta probabilità uno spartiacque negli interventi sul sistema pensionistico. Da un lato è intervenuta sull’età di accesso alla pensione portando a compimento un processo iniziato nel 1992 con la riforma Amato, dall’altro ha limitato pesantemente l’indicizzazione delle pensioni.

DI NOAM CHOMSKY

DI NOAM CHOMSKY

Non siamo più, e da tempo, cittadini italiani; siamo sudditi di un “sovrano” che si chiama governance europea: un’entità mai eletta, che risponde solo al “voto” dei “mercati”. E’ un governo di fatto che definisce le politiche dei paesi dell’Ue che gli hanno ceduto la loro sovranità, fino a concedere, con l’accordo two-packs, un controllo preventivo sui propri bilanci. Se le cose stanno così – come ci ricorda il ritornello “ce lo chiede l’Europa” – per riappropriarsi della possibilità di far sentire la nostra voce, per restituire alle comunità capacità di autogoverno, occorre creare un’opposizione in ambito e di respiro europei.

Non siamo più, e da tempo, cittadini italiani; siamo sudditi di un “sovrano” che si chiama governance europea: un’entità mai eletta, che risponde solo al “voto” dei “mercati”. E’ un governo di fatto che definisce le politiche dei paesi dell’Ue che gli hanno ceduto la loro sovranità, fino a concedere, con l’accordo two-packs, un controllo preventivo sui propri bilanci. Se le cose stanno così – come ci ricorda il ritornello “ce lo chiede l’Europa” – per riappropriarsi della possibilità di far sentire la nostra voce, per restituire alle comunità capacità di autogoverno, occorre creare un’opposizione in ambito e di respiro europei.